Krieg in Europa

Anmerkungen im Lichte sozialdemokratischer und deutscher Geschichte

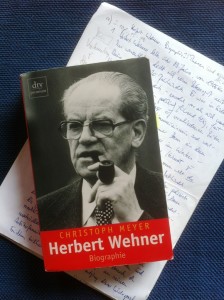

von Christoph Meyer, Vorsitzender der Herbert-und-Greta-Wehner-Stiftung

Unter dem Titel „Bloß keinen Bruderkuss“ hat der Autor der Süddeutschen Zeitung, Nils Minkmar, am 24. Januar 2022 einen längeren Beitrag über das „historisch komplizierte Verhältnis der SPD zu russischer Politik“ veröffentlicht. Darin hat er unter anderem auch Herbert Wehner durch den Kakao gezogen. Gleich tags darauf habe ich eine Replik geschrieben und an die Redaktion geschickt. Keine Antwort. Dann habe ich noch einmal um eine Eingangsbestätigung gebeten. Ebenfalls keine Antwort. Angekommen sein müssen meine Mails. Denn seitdem erhalte ich Werbemails des „SZ-Shops“ an eine andere E-Mail-Adresse als in meinen Abonnements-Daten angegeben. So sind sie wohl, wenn sie sich der Qualität ihrer Artikel schämen?

Seit gestern, seit dem verbrecherischen Angriff Putin-Russlands auf die Ukraine ist eine andere Situation eingetreten. Ich habe nun überlegt, etwas zu schreiben und komme dazu: Was ich im Januar als Replik geschrieben habe, behält seine Gültigkeit. Es könnte allerdings – aus aktueller und historischer Perspektive – noch weiter nachgedacht werden. Darum hänge ich dem folgenden, unveränderten Text von mir noch einen „Nachtrag“ an. Also nun aber wirklich: To whom it may concern!

Im Dunstkreis Adenauers

Nils Minkmars Warnung vor sozialdemokratischen Bruderküssen mit Putin wurzelt in alten Ängsten des deutschen Bürgertums

Von Christoph Meyer[1]

Gewagte Verbindungslinien biografischer, historischer, geistesgeschichtlicher Art zu ziehen, das ist gewiss die Stärke des Feuilletons. Nicht immer halten diese Linien einer wissenschaftlichen Prüfung stand, aber das Provokante, das Originelle, das Gewagte ist ja gerade das Interessante. Wer Denkanstöße geben will, so wird Herbert Wehner zitiert, muss eben bereit sein, auch anstößig zu wirken.

Manchmal wird es aber einfach Murks. Und das ist Nils Minkmar leider passiert. Seiner Dankbarkeit gegenüber dem „Sozialdemokraten“ Michail Gorbatschow und seinem Dank an die „Russen“ für Jahrzehnte des Friedens, wobei „die liberale europäische Linke“ in Putin gleichwohl keinen „Partner“ sehen könne, kann ich vieles abgewinnen. Das gilt jedoch nicht für die historische Einordnung der deutschen Sozialdemokratie, also seine Sicht auf die „spezielle Geschichte“ der SPD im Verhältnis zur russischen Politik.

Das fängt an mit dem Bild von den historischen Verflechtungen zwischen Sozialdemokratie und Sowjetunion, das „bis zu ihrem Urzustand zurück“ reiche. Nun ja, der „Urzustand“ der Sozialdemokratie liegt mehr als ein halbes Jahrhundert vor demjenigen der Sowjetunion. Und in jener Ur- und Frühgeschichte gab es ganz andere Töne gegenüber Russland. Karl Marx etwa forderte 1848 den revolutionären Angriffskrieg gegen das zaristische Regime. Auch am Vorabend des Krimkriegs der 1850er Jahre, als dieses Regime drohte, auf Konstantinopel und die Meerengen zuzugreifen, betonte Marx das gemeinsame Interesse der „revolutionären Demokratie“ und Englands, diesen Zugriff zu verhindern.

Hier wird schon klar: Minkmars Argumenten fehlt es an Trennschärfe, und zwar an der Unterscheidung zwischen Russland, das es seit dem Mittelalter gibt, auf der einen und auf der anderen Seite der Sowjetunion als einer abgeschlossenen Epoche der russischen und darüber hinaus osteuropäischen Geschichte. Und die Sowjetunion war mehr als Russland. Unter anderem gehörten dazu auch Weißrussland und die Ukraine, nach dem Zweiten Weltkrieg auch das Baltikum. Seit 1991 gibt es die Sowjetunion nicht mehr, und die mittel-osteuropäischen Länder haben ihre nationale Unabhängigkeit und staatliche Souveränität erlangt. Durchaus auch dank oder besser infolge der Politik von Gorbatschow und dessen georgischem (nicht russischem!) Außenminister Schewardnadse.

Das ist inzwischen über 30 Jahre her, also für die junge Generation in der heutigen Sozialdemokratie höchstens kulturelles, nicht mehr kommunikatives Gedächtnis. Wer aber – wie Autor Minkmar und ich – in der Mitte der 1960er Jahre geboren wurde, hat wahrscheinlich als Juso der 80er Jahre noch „kulturelle oder soziale Nähe“ zu den kommunistischen Brüdern und Schwestern herbeiempfinden können. (Dass es Geschwister sind, ergibt sich aus Minkmars Formulierung, beide, Sozialdemokratie und Sowjetunion, seien „Kinder der Arbeiterbewegung“.) Bei mir ließen die geschwisterlichen Gefühle spätestens 1987 nach, als ich auf einem Kongress des Sozialistischen Hochschulbundes (im Hörsaal, ich glaube, es war in Oldenburg, konnte man eine Stecknadel fallen hören) eine Genossin des sowjetischen Komsomol bei ihrem Grußwort die Perestroika preisen hörte: in deren Zuge würden Studenten, die schluderten und gegen die Disziplin verstießen, jetzt endlich rigoros von den Universitäten geschmissen, exmatrikuliert. Also Arbeiterlieder, Traditionen, der Traum vom sozialen Aufstieg, das mögen ja alles Gemeinsamkeiten sein. Aber wenn es zum Schwur kam, zur Frage, wie stehst du zu Demokratie, Menschen-, Grund- und Freiheitsrechten, dann trennten selbst „linke“ Jusos kulturell-politisch Welten vom Osten. Wir waren Anhänger des Liberalen an Gorbatschows Perestroika, das war gut, alles andere, der Wunsch, der „real existierende“ Sozialismus möge reformfähig sein, das war Illusion.

Der größere Teil der deutschen Sozialdemokratie hegte übrigens, anders als manche Jusos der 70er und 80er Jahre, kaum Illusionen gegenüber den kommunistischen Genossen. Auch wenn es nicht ganz zutrifft, dass, wie Minkmar schreibt, „Stalin und seine Genossen“ niemanden „lieber gekillt“ haben als Sozialdemokraten – am gefährlichsten lebten im Moskau der Jahre 1937ff. überzeugte Kommunistinnen und Kommunisten: Die SPD hat den Bolschewismus nach dem Ersten Weltkrieg bekämpft. Es waren Friedrich Ebert und die Mehrheitssozialdemokratie, die damals maßgeblich, unter großen politischen und menschlichen Opfern, verhindert haben, dass Deutschland in eine Rätediktatur nach sowjetischem Vorbild schlitterte. Und das größte Feindbild der Sowjetunion unter Stalin war zu Zeiten der Weimarer Republik die mit dem Schimpfwort „Sozialfaschismus“ betitelte Sozialdemokratie. Von der Zwangsvereinigung der ostdeutschen Sozialdemokratie in die SED unter sowjetischer Schirmherrschaft spricht Minkmar selber.

Es bleibt also ein schiefes Bild, und um in diesem Bild bleiben zu können, müht sich der Autor, den roten Kleister nun an ein besonders bequemes Feindbild des bundesrepublikanischen Bürgertums zu heften, an Herbert Wehner. Bequem, weil der auch schon über 30 Jahre tot ist, sich also nicht mehr wehren kann, und weil er zeitlebens und nach seinem Tode stets Zielscheibe von Verdächtigungen gewesen ist, ob von ganz links, von ganz rechts, aus der Mitte oder eben sogar aus den eigenen sozialdemokratischen Reihen heraus. Am Ende steht stets die kommunistische Vergangenheit Wehners als vermeintliches Erklärungsmuster. Er ist der höchstrangige Exkommunist – ab 1935 Mitglied des Zentralkomitees der KPD – der es in der SPD nach 1945 zu den höchsten Ämtern gebracht hat – stellvertretender Parteivorsitzender, Fraktionschef. Seine Vorgeschichte wurde Wehner in öffentlichen Kampagnen immer wieder vorgehalten, seine demokratische Glaubwürdigkeit angezweifelt, wobei – die SPD hat dies auch bei Willy Brandts „norwegischer Uniform“ erleben müssen – es immer weniger darum ging, den Attackierten zu treffen als vielmehr die gesamte sozialdemokratische Partei und Bewegung mit in den Dreck zu ziehen.

Getreu dem Motto des übelsten Wahlplakats der Adenauer-CDU, das ja schon auf Marx nicht zutrifft, „Alle Wege des Marxismus führen nach Moskau.“ Das ist die lange Linie des antisozialdemokratischen Ressentiments und der Warnung vor Bruderküssen. Diese Linie kannte auch Herbert Wehner schon, als er 1975 im Bundestag Strauß und Konsorten vorhielt, das einzige, was an ihrer Oppositionsstrategie originell wäre sei es, „Dunstkreise“ zu beschreiben, Verbindungslinien zu ziehen, mit denen sie Sozialdemokraten in die Nähe der Kommunisten bringen wollten. Etwa durch den Hinweis (wie ihn auch Minkmar vorbringt) auf die gemeinsame Verwendung des Wortes „Genossen“. Dazu Wehner damals: „Ich kann nichts dagegen machen, daß sich auch Verbrecher solcher Bezeichnungen bedienen. Übrigens steht das Wort sogar auch auf Gesetzesvorlagen, die man einbringt: die und die, und die ‚und Genossen‘.“

Minkmar psychologisiert nun und führt etwa Herbert Wehners Äußerungen über Willy Brandt in Moskau 1973 („Der Herr badet gerne lau“) auf Moskau 1937 zurück, er sei da „an einen zu starken Magneten“ gekommen. Über den Karatgehalt der Wehner vorgehaltenen Zitate möchte ich hier gar nicht streiten, dazu habe ich mich in meiner Wehner-Biographie bereits ausführlich geäußert. Im Ergebnis hat Wehner in Moskau politisch nichts Anderes gesagt, was er an Kritik nicht vorher in Bonn schon geäußert hatte, auch öffentlich zu Journalisten. Die Frage ist also, wessen Magnetnadel hier so stark ausschlug. Es war wohl eher nicht Wehner, der ins Magnetfeld geriet, sondern die bürgerliche politische und journalistische Öffentlichkeit. „Wehner in Moskau“ klang und klingt eben anders als „Wehner in Bonn“, das ist der einzige entscheidende Unterschied.

Was eine mögliche Verbundenheit Wehners mit den Moskauer „Genossen“ mit dem Rücktritt Willy Brandts 1974 zu tun hatte, ist dann völlig nebulös. Es ist Minkmar, der hier behauptet, Brandt „musste“ wegen des Spions Guillaume zurücktreten. Herbert Wehner hat das anders gesehen. Er war der Meinung, das sei Brandts Entscheidung. Von der hat Wehner ihn am Ende nicht abgehalten, gedrängt hat er ihn nicht, da „divergieren die Meinungen“ heute höchstens noch im Feuilleton. Von Brandt selbst gibt es das folgende Zitat aus dem Jahr 1974: „Herbert Wehner hat mich niemals zum Rücktritt gedrängt.“ Was aber hat der Rücktritt Willy Brandts mit der Sowjetunion zu tun? Welches Interesse sollte Moskau daran gehabt haben, dass der Kanzler der Ostpolitik zurücktrat, der – so sagte es Egon Bahr immer wieder – den „Schlüssel“ für Ostpolitik und Entspannung eben dort, in Moskau, sah? Der Widerstandskämpfer räumte das Feld für den ehemaligen Soldaten und späteren Urheber des NATO-Doppelbeschlusses Helmut Schmidt. Was hatten die Sowjets denn davon?

Schließlich, so Minkmar, „gab es“ – gibt es sie heute etwa nicht mehr? – schade! – „Zeitzeugenberichte“, die Wehners „Verhalten gegenüber Genossinnen aus Ostberlin oder Moskau als unangemessen eng beschrieben“. Diese Behauptung ist mir (ich verwalte seit Jahren in den Räumen der Herbert-und-Greta-Wehner-Stiftung in Dresden einen großen Teil des Briefwechsels der Familie Wehner, den in Bonn überlieferten Teil habe ich auch studiert) am Montag, dem 24. Januar 2022, beim Lesen des Feuilletonbeitrags von Nils Minkmar, das erste Mal untergekommen. Eine echte Überraschung für den Historiker. Wo steht das? Wer sind die Zeitzeugen? Wie eng war Wehners Verhalten? Und vor allem: Wer waren die Genossinnen?

Herbert Wehners Verhältnis zum Kommunismus und zu Kommunistinnen und Kommunisten war ein durchaus anderes als Nils Minkmar es beschreibt. Als er in den vierziger Jahren in Hamburg erste schriftstellerische und journalistische Gehversuche machte, war eines seiner ersten (leider gescheiterten) Projekte die Publikation von Arthur Koestlers „Sonnenfinsternis“ und anderer antistalinistischer Schriften im Nachkriegsdeutschland. Seine ersten politischen Auftritte im Rahmen der Hamburger SPD widmete er der Bekämpfung der stalinistischen KPD. Im Gegensatz zur sowjetischen Sicht sei der Sozialismus „eine Rechtsfrage im weitesten Sinne“, sagte er 1946, und fügte hinzu: „Derjenige, der nur die deutschen Erfahrungen hat, hat vom Totalitarismus nur 49 Prozent erfahren. Wenn er 100 Prozent erfahren will, dann muss er die 51 Prozent des russischen Totalitarismus auch noch kennenlernen.“ Wer Augen hatte zu sehen, sah es: An der Gegnerschaft dieses Politikers zur sowjetischen Politik und Ideologie konnte kein Zweifel bestehen.

Durchaus schmeichelhaft ist es, wenn Minkmar Herbert Wehner als Wegbereiter für das Godesberger Programm beschreibt. Entscheidender dürfte jedoch der Beitrag des sozialdemokratischen Außen- und Deutschlandpolitikers zur festen politischen und militärischen Verankerung der SPD – und damit letztlich auch der Bundesrepublik insgesamt und auf Jahrzehnte hinaus – in den westlichen Bündnissen, NATO und Europäische Gemeinschaften, gewesen sein. Dafür steht seine entscheidende Bundestagsrede vom 30. Juni 1960, in welcher er feststellte, diese Bündniszugehörigkeit sei „Grundlage und Rahmen“ für alle Bemühungen der deutschen „Außen- und Wiedervereinigungspolitik“. Auf dem Ertrag dieser Rede beruhte die enge Zusammenarbeit Wehners (die leider nur bis an den Rand einer Freundschaft ging) mit Willy Brandt, letzten Endes die Übernahme von Regierungsverantwortung durch die SPD ab 1966 und schließlich auch die Ostpolitik.

Soweit zur angeblichen „existenziellen Tiefenschicht“ bei Herbert Wehner. Eine solche bemüht Minkmar auch, wenn er nun näher an die Gegenwart, hin zum „verlorenen Sohn“ Gerhard Schröder schwenkt, der mit Blindheit geschlagen sei, weil er in Putin einen verlässlichen Freund und Partner sehe. Das mag ja mit Recht diskutabel sein, dass es aber damit zusammenhängen könnte, dass Schröder 2004 in Rumänien am Grab seines im Zweiten Weltkrieg gefallenen Vaters gestanden hat und er möglicherweise deshalb nicht zu „rationalen Urteilen“ in der Lage sei, halte ich für an den Haaren herbeigezogen.

Wenn die deutsche SPD, wie Minkmar es sagt, immer wieder in das „moralische Spannungsfeld“ segelt zwischen „Nie wieder Krieg“ und „Nie wieder Auschwitz“, dann möchte ich dazu sagen: Erstens richtig so und zweitens hoffe und vermute ich, dass sich jede demokratische und verantwortungsvolle deutsche Politik im Angesicht der gesamten deutschen Geschichte in diesem Spannungsfeld bewegt. Nicht nur die sozialdemokratische.

Denn das hat nichts mit der Sowjetunion und irgendwelchen irrationalen Verwandtschaftsgefühlen zu tun. Die Sowjetunion ist Geschichte. Am Kommunismus, da sind wir uns wohl einig, war in seiner Wirklichkeit nichts Fortschrittliches. Und Russland ist nicht der einzige Nachfolgestaat der Sowjetunion. Dazu gehören auch Weißrussland, die Ukraine, Georgien und so weiter. Die Deutschen haben im Zweiten Weltkrieg nicht nur Russland überfallen. Sondern auch Polen, Weißrussland, die Ukraine, das Baltikum und so weiter. Putin (das sei übrigens auch den „Russlandverstehern“ von ganz links und ganz rechts gesagt) ist genau so wenig oder genau so viel die personifizierte Fortsetzung von Lenin, Stalin oder Breschnew, wie er der neue Zar ist. Nie haben alle Wege des Marxismus nach Moskau geführt, nie hat die deutsche Sozialdemokratie insgesamt ein sentimentales Verhältnis zur Sowjetunion gehabt. Nicht Wehner und nicht die Kanzler Brandt, Schmidt und als solcher dann auch nicht Schröder.

Scholz wird es wissen: Historische Sentimentalitäten mit Bezug auf die Sowjetunion sind gewiss fehl am Platz, der Friede zwischen und mit allen osteuropäischen Völkern und Staaten ist das Gut, das es mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu erringen und zu verteidigen gilt. Auch mit dem russischen Volk.

Friede mit dem russischen Volk

Nachtrag vom 25. Februar 2022

Wohlgemerkt: Friede mit dem russischen Volk, nicht mit Putin. Die Eskalation der russischen Politik bis hin zum Angriffskrieg gibt Anlass, weiter nachzudenken und noch etwas tiefer zu graben nach historischen Linien, Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Während Herr Minkmar sich in der heutigen Süddeutschen vom politisch-historischen Dilettieren eher aufs Literarische verlegt hat, finde ich, es ist an der Zeit, die Geschichte des Verhältnisses der Deutschen zu Russland beziehungsweise zum Osten einmal tiefer zu analysieren. Dabei kann ich viele Dinge nur knapp anreißen, beanspruche also kein vollständiges Bild geben zu können, sondern werde zunächst ein paar Versatzstücke dafür liefern und dann noch etwas näher auf die Geschichte der Deutschlandpolitik, auf die Vorgeschichte der sozialdemokratischen Ostpolitik eingehen. Denn auch da gilt wie insgesamt: Die Bilder der deutschen Feuilletons hängen schief.

Erstmal noch eine Anmerkung zu Adenauer, mit dem die deutsche Nachkriegsaußenpolitik ja bekanntermaßen anfing. Von dem ist die Äußerung überliefert, als er kurz nach Kriegsende im Zug nach Berlin saß, jetzt fange die sibirische Steppe an. Dem linksrheinischen katholischen Politiker blieb der Osten (und das gilt wohl auch für die Menschen dort) zeitlebens fremd. Die Angst vor „den Russen“, vor einem sowjetischen Vorrücken in die Mitte Europas war ein wesentliches Leitmotiv bundesrepublikanischer Politik in den 1950er und 1960er Jahren. Damit konnte der westdeutschen Bevölkerung die Westbindung und Wiederbewaffnung des Teilstaates schmackhaft gemacht werden – die Sicherheit vor dem Osten war den Westdeutschen wichtiger als die deutsche Einheit.

Dies musste die Sozialdemokratie, musste Herbert Wehner in einer Serie bitterer Wahlniederlagen schmerzhaft lernen. Die SPD war in den fünfziger und sechziger Jahren die deutsche Wiedervereinigungspartei, und sie stellte ihre unzweifelhafte politische Westorientierung unter den Vorbehalt, die deutsche Frage müsse in Europa offen gehalten werden. So machte sie – um der Menschen willen – einen außen- und deutschlandpolitischen Verhandlungsvorschlag nach dem anderen, zuletzt den von Wehner mit verantworteten Deutschlandplan von 1959 mit seinem Ineinandergreifen von Entspannungsgesprächen und Schritten zur deutschen Einheit über Verhandlungen und Abstimmungen in Ost wie West. Der Plan ging fehl, die Realität, das zeigte das Scheitern der Pariser Gipfelkonferenz von 1960, war über ihn hinweggegangen.

Herbert Wehner beerdigte den Plan, denn nun war für ihn klar: Die deutsche Einheit würde auf dem Weg der Verhandlungen nicht kommen, es könne nur langfristig, unter Anerkennung der geschaffenen Tatsache der Teilung, zu einer Wiederannäherung der Menschen in beiden Teilen Deutschlands kommen. Dazu musste, so war seine Überzeugung, a) die SPD an die Regierung kommen und b) die SPD die Westbindung der Bundesrepublik, das Ergebnis von Adenauers Außen- und Deutschlandpolitik also, anerkennen. Diesen Schritt vollzog er mit seiner Rede am 30. Juni 1960. Er machte die SPD mit einem Schlag koalitionsfähig und rückte den west-orientierten Bürgermeister von Berlin, Willy Brandt, ins Zentrum sozialdemokratischer Politik.

Die Neue Ostpolitik haben Brandt und Bahr nicht allein und nicht zuerst erfunden, es gibt zahlreiche andere politische Denker, die sie vor ihnen konzipiert haben, auch und gerade Herbert Wehner.[2] Von Berlin aus konnte Brandt allerdings mit den Passierscheinabkommen ab 1963 erste kleine Schritte gehen, die Mauer durchlässig zu machen. In Bonn sekundierten ihm Fritz Erler und Herbert Wehner in der Fraktion. Wehner war von 1962 an beteiligt an Gesprächen über Häftlingsfreikäufe, die SPD bemühte sich auf ihrem Gemeinsamkeitskurs mit der Union darum, die Ostpolitik zu einem überparteilich getragenen Projekt zu machen. Mit dem Erfolg der Bildung einer Großen Koalition, in welcher die Union dann eben doch nicht aus dem Schatten Adenauers hervortreten mochte und nicht über winzige Signale wie das Beantworten von Briefen sowie die Idee von Gewaltverzichtserklärungen hinauskam.

Der Boden war jedoch bereitet, und die sozial-liberale Regierung konnte dann die Ostpolitik zum Erfolg führen. Dabei handelte es sich um ein Vertragswerk, und diese Verträge kamen nur zustande, weil beide Seiten zuvor schon erklärten, auf die Veränderung der Grenzen in Europa zu verzichten und vor allem auf jede Form der Gewaltanwendung zu verzichten. Putin hat also nicht nur die Ost-West-Vereinbarungen der 1990er Jahre gebrochen, sondern er hat mit seiner Aggression von Februar 2022 auch die gesamte Entspannungspolitik seit den 1960er Jahren in die Tonne getreten.

Da hilft es dann auch nicht, wie der ehemalige SPD-Minister Klaus von Dohnanyi noch gestern Abend bei „Maischberger“, die NATO-Osterweiterung der 90er Jahre als Fehler zu geißeln. Das hilft heute niemandem mehr, das ist so wie bei Adenauers Westpolitik: Die in Europa geschaffenen Tatsachen machen eine Revision der Bündnisentscheidungen unmöglich, manches, was einmal nicht alternativlos gewesen sein mag, wird durch die Praxis dann eben doch unumkehrbar und richtig. Die NATO und in ihr die Bundesrepublik Deutschland müssen alles tun, um die Sicherheit der osteuropäischen Partner vor dem russischen Aggressor zu gewährleisten. Um Peter Struck abzuwandeln, es mag seltsam klingen, ist aber so: Europas Sicherheit wird nicht nur, aber auch am Peipussee verteidigt.

Aus der deutschen Geschichte ergibt sich keine Pflicht zum Pazifismus. Ebenso wenig aus der Geschichte der deutschen Sozialdemokratie. Es gibt allerdings die Pflicht, Friedenssicherung und Menschenrechte zu verbinden (meinetwegen, wie Minkmar formulierte, „Nie wieder Krieg“ und „Nie wieder Auschwitz“). Das bleibt auch jetzt das Spannungsfeld, in dem sich jede deutsche und europäische Außenpolitik bewegen muss. Anders als in den ersten vier Nachkriegsjahrzehnten verläuft die Grenze in Europa jedoch nicht mitten durch Deutschland. Sie verläuft zwischen dem russischen Einflussbereich und demjenigen der NATO, also östlich von Polen. Allerdings: die ukrainische Westgrenze liegt näher an Dresden als an Moskau.

Was also hätte ein Herbert Wehner getan? In der Stunde der Gefahr die volle politische Solidarität mit der angegriffenen Ukraine. Kein Krieg der NATO und Deutschlands, aber scharfe Sanktionen, gemeinsame klare Haltung von Regierung und Opposition, humanitäre Hilfe für Menschen, die vor dem Krieg fliehen. Eine offene Ostgrenze für Menschen aus der Ukraine, daran wird sich deutsche und europäische Solidarität wohl messen lassen müssen. Und Bedingungen formulieren, wie es später wieder an den Verhandlungstisch gehen kann. Auf Basis der Beendigung der Aggression. Ohne Putin, mit Russland. Und dann gilt: Es darf über alles verhandelt werden, was Überleben, Menschenrechte und Selbstbestimmung für die Menschen in Osteuropa künftig garantieren kann.

Dieser Text als PDF-Version zum Download: BRUDERKÜSSE SOWIESO NICHT

[1] Prof. Dr. Christoph Meyer, geboren 1966, Historiker an der Hochschule Mittweida, Vorsitzender der Herbert-und-Greta-Wehner-Stiftung in Dresden (http://www.hgwst.de).

[2] Siehe dazu meine Biographie; sehr lohnenswert hätte ich es gefunden, wenn die deutsche Öffentlichkeit meine leider völlig untergegangene aber doch eigentlich grundlegende Dissertation zur Kenntnis genommen hätte: Die deutschlandpolitische Doppelstrategie. Wilhelm Wolfgang Schütz und das Kuratorium Unteilbares Deutschland 1954-1972. Landsberg am Lech: Olzog (1997).